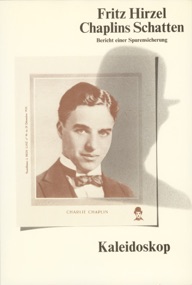

Filmbuchhandlung Rohr, Zürich, 1982, Polaroid Elisabeth Neira

Chaplins Schatten

BERICHT EINER SPURENSICHERUNG

Der Tramp, die Erfolgsfigur? Er ist sein Schatten.

Er macht Chaplin populär, er folgt Chaplin

überall. Egal, ob er Hollywood neu aufmischt, im

Studio mit seiner Lolita-Liebschaft engste

Mitarbeiter verstört oder im Ersten Weltkrieg zur

Leitfigur aufsteigt.

Fritz Hirzel, Chaplins Schatten. Bericht einer

Spurensicherung. 472 Seiten, bebildert. Kaleidoskop,

Paperback, Zürich 1982.

Flyer-Leseprobe 1982: „Stellen wir uns den jungen

Chaplin vor, als er in Los Angeles 1914 in seine neue

Rolle schlüpfte: war er dem Underdog, den er

vor der Filmkamera spielte, in bestimmter Art verbunden?

Der düstere, autobiographische Hintergrund, von dem

später erst die Rede war: gehörte er nicht teilweise

zumindest in den Bereich einer publicityträchtigen Legende?

London 1889, im Geburtsjahr Chaplins: was war das

für eine Welt, die der Kleine vorfand – zu Hause, in den Strassen?

Die Elendsbezirke in South London: was bedeuteten

sie für Chaplin, waren sie wirklich die Stätten seiner Kindheit?

Und was war mit der Gegenwelt der Music Hall,

in der er den Vater, auch die Mutter hatte glänzen sehen?

Gibt es vielleicht Indizien dafür, dass seine Kindheit

um einiges normaler, gewöhnlicher womöglich verlaufen ist,

als Chaplin später selber es beschrieb?“

Medien „Ein gesuchtes Kultbuch“ Das Magazin

„Eine minutiöse Arbeit“ Tagesspiegel

„Handwerk des erbarmungslosen Zeilenschinders“ FAZ

„Spannend und unbedingt empfehlenswert“ Weltwoche

„Kaum ein Filmbuch, das filmischer wäre“ TagesAnzeiger

„Lesevergnügen“ Medien+Erziehung

„Umfangreiche Szenen- und Arbeitsfotos“ NDR

„Ungemein spannend“ Berner Zeitung

„Eine kleine Abenteuerfahrt“ Luzerner Neueste Nachrichten

Textanfang

Es regnete in Strömen, ein wattierter, grauer Nebelhimmel

verhüllte den Fernblick auf Savoyeralpen und Lac Léman.

In zwanzig Minuten war die Beerdigung, die in engstem

Familienkreis stattfinden sollte, in aller Stille abgewickelt, ein

Begräbnis, dem kaum mehr als dreissig Trauergäste

beiwohnten, Familienangehörige, engste Freunde, Hausangestellte

des Verstorbenen, eine spärliche, unter aufgespannten

Schirmen zusammengedrängte Trauergesellschaft. Hinter dem Leichenwagen ein Konvoi, in der Kolonne zwei Rolls Royces,

schwarze Limousinen, ein Mercedes, ein Kleinbus: so waren sie

von Manoir de Ban, dem mit einer dunklen, durch

Christbaumkugeln behängten Tanne im Park weihnächtlich geschmückten Herrschaftssitz, in ihren Autos losgefahren,

die Strasse zum Dorf hinunter, an der Kirche vorbei zum mit

Zypressen bewachsenen, winzigen Gemeindefriedhof

von Corsier sur Vevey. Ein paar Dutzend Zaungäste hatten

sich eingefunden, für die Pressefotographen waren

Sperrgitter errichtet worden. Es gab ein paar wenige, sich

auffallend gleichende Fotos vom Begräbnis, die von den

Agenturen verbreitet wurden und anderntags in den Zeitungen

zu finden waren. Stets stand in ihrer Mitte Oona, bleich,

müde, abgespannt, Witwe nun, sichtlich gealtert, mit leicht

verbittertem, abgehärmtem, durch eine dunkle Brille

halbverdecktem Gesichtsausdruck, mit einem Kopftuch angetan,

in Pelzmantel und Stiefeln. Mitgenommen sah sie aus, sehr,

sehr müde. Neben ihr Josephine, die zweitälteste Tochter, einen

Damenschirm in der Hand: langes Haar, dunkle Brille,

mit ersten Falten um die Mundwinkel herum, bald dreissigjährig inzwischen. Hinter den beiden, fast einen Kopf grösser,

durch Dazwischenstehende von ihnen getrennt, war Sydney

zu erkennen, ein Sohn Chaplins aus früherer, aus zweiter

Ehe, unter einem Schirm stehend, mit weissem, gepflegtem

Kinnbärtchen, das Gesicht gebräunt, fleischig. Bis auf

Geraldine, Oonas älteste Tochter, von der es hiess, sie sei

in Spanien durch Dreharbeiten zurückgehalten worden,

war die Familie vollständig versammelt. Oona zur Linken stand

Michael, ihr ältester, einst als Hippie gegen den Vater,

den Millionär, rebellierender Sohn: in kurzem Haarschnitt nun,

mit schwarzem Anzug und Krawatte. Obwohl Chaplin mit

der Kirche zeit seines Lebens nichts im Sinn gehabt hatte, waren

zwei anglikanische Geistliche aufgeboten worden, um ein

paar Gebete zu sprechen. Oona wartete gar nicht erst ab, bis

der Sarg in die Erde versank. Wozu auch hätte sie noch

ausharren sollen? Hatte sie ihren Mann nicht lange genug

versinken gesehen? Ein unter Wolldecken begrabenes,

pflegebedürftiges Gespenst, das mit Gemüse, Früchtekompott

und gehacktem Fleisch zu füttern war, ein Rollstuhlfahrer,

der wie ein Invalider herumgeschoben werden musste, ein

sabbernder Greis, der sich seit Monaten keinen Schritt

mehr fortbewegen konnte, nahezu paralysiert, als er 1977 am Weihnachtstag 88jährig um vier Uhr früh gestorben war,

die letzten Stunden offenbar im Koma liegend. Nachdem Oona,

seine Witwe, den Friedhof verlassen hatte, blieben für

die Pressefotographen nur einige der Jüngeren des Chaplinklans

im abgesperrten Bezirk zurück, um mit ein paar

Freunden reglos vor der offenen Grube zu stehen, in welche

der schwarzbedeckte Sarg hinabgesenkt wurde.

Das Grab glich einem einzigen, imgrunde fröhlich

wirkenden Blumenhügel, übersäht mit Dutzenden von Rosen,

roten vor allem. Aus den Blumengebinden schauten

die Schärpen ihrer Spender mit den letzten Grüssen. Circus Knie,

den Chaplin stets besucht hatte, winkte auf einem Band

„dem Freund und Vorbild” nach, das Personal von Manoir de

Ban, der Residenz, seinem „patron”, auch Gemeinde

und Société de Developement von Vevey waren mit Kränzen

vertreten und nicht zuletzt eine Familie Ivanovitsch:

„Dernière adieu à Charlot!” Spätestens hier aber drängen sich,

falls wir tatsächlich versuchen wollen, Chaplins Person

und Vita zu entmythologisieren, einige Fragen auf. Gab es

überhaupt irgendwelche Leute ausserhalb des

Herrschaftssitzes, die dem altgewordenen Chaplin, der die

letzten Jahre in zunehmender Isolation verbracht hatte,

noch ernstlich verbunden gewesen waren? Was wissen wir von

diesem Mann, der zuletzt ein Vierteljahrhundert in der

steuergünstigen Schweiz, in einer Art von selbstgewähltem Exil

verlebt hatte? Was war ihm geblieben aus den vier

Jahrzehnten seiner produktiven Zeit, die ihm drüben, in den

USA, beschieden gewesen waren, was von den Skandalen,

von den Pressekampagnen, die um seine politischen, um seine

sexuellen Aktivitäten herum entfacht worden waren? So oft

wir auch versucht haben, aus den Widersprüchen seiner Existenz

als Bürger, als Privatperson klug zu werden, ist eine

Frage letztlich unbeantwortet geblieben: Was ist er für ein Mann gewesen, was hat ihn umgetrieben, was hat ihn verfolgt

sein Leben lang? Zweifellos war er seit seiner Kindheit in South

London ein Mann mit vielerlei Gesichtern, doch den

Zeitgenossen, die sich jahrzehntelang die Legende vom Millionär

aus dem Armenhaus weitererzählten, genügte es

festzuhalten: ein genialer Mime, ein Filmkomiker, der grösste

von allen. Doch was immer aus dem Kino, diesem

Vehikel der Massenunterhaltung, inzwischen geworden war,

etwas, so schien es, stimmte bei Chaplins Begräbnis

nicht. Unter den Kranzgebinden kein Abschiedsgruss, der

wenigstens angedeutet hatte, dass hier ein Mann

begraben lag, der mit dem Film zu seinem Erfolg gekommen

war, zu schweigen davon, dass er in der Geschichte

nicht nur des Kinos zu den populärsten gehört hatte. Unter

den Trauergästen nicht einer, der einst in Hollywood

zu den Stars gezählt hatte. Kein Glamour, keine Prominenz,

kein Massenauflauf. Einziger offizieller Vertreter: der

britische Botschafter aus Bern. „No Hollywood pomp at Geneva

funeral of the baggy-trousered tramp”, titelte denn auch

der Daily Telegraph. Gewiss, sie hatten es so gewollt: eine stille Beerdigung im engsten Familienkreis. Nur können wir uns

fragen: Wären massgebend mehr gekommen, wenn sie es anders gewollt hätten? War es nicht eher so, dass ein Idol hier

seinen Zenit um einige Jahrzehnte überschritten hatte und zum

Fossil geworden war? Völlig durchnässt zogen um zwölf

Uhr mittags die letzten Fernseh- und Filmequipen aus dem Friedhof von Corsier ab, Leute aus dem Dorf kamen vorbei,

einfache Leute, ein Eisenbahnarbeiter, ein Briefträger, Hausfrauen,

ein älteres Ehepaar, Schulkinder. Ein neugieriger,

achtjähriger Bub blieb minutenlang im Regen stehen, sein

Haarschopf triefend, Turnschuhe an den Füssen. Alles,

was er von Chaplin kannte, war ein Film mit Charlot, den das Fernsehen zu Chaplins Tod gesendet hatte. Der Kleine

stand allein auf dem ausgetretenen, aufgeweichten Rasen vor

dem Blumenhügel des Grabes und fragte: „Liegt er nun

da unten mit seinem Schnauz und seinem Stock?” Ein Mythos

hatte seinen Schöpfer überlebt.

Natürlich war es nicht der Tramp, der in Corsier

oberhalb Vevey unter der Erde lag, nicht der kleine Mann mit

seinem Schnauz und seinem Stock: der existierte nur als

Schatten, als Gestalt auf der Leinwand, und war vor etlichen

Jahrzehnten dort zum letzten Mal in einem neuen Film

erschienen. Der Tote, dem auf dem Friedhof über dem Lac

Léman das vielzitierte, schlichte Begräbnis zuteil wurde,

war ein in luxuriöseste Umgebung eingebetteter, greisenhafter

Millionär gewesen, dessen Äusserungen die Mitwelt hätte

Zeichen eines Erinnerungsschwundes entnehmen können, längst

bevor er sich von der englischen Königin in den Ritterstand

hatte erheben lassen, um die ihm noch verbleibenden zwei, drei

Jahre als Sir Charles im Rollstuhl zu verbringen. Wäre

ein Nachfahre des Tramps, des Vagabunden je in Manoir de

Ban aufgekreuzt, er hätte die Portale des Herrschaftssitzes verschlossen gefunden. Chaplin, wenn auch ein Pflegefall zuletzt, zittrig, mit krankhaft aufgedunsenem Gesicht und

weissem Haar, hatte in einer anderen Welt gelebt, in einer

Welt der Hotelsuiten und der Bediensteten. Und doch

war es bezeichnend, wenn ihm bis zuletzt Attribute des Tramps

angedichtet wurden, bezeichnend für die Faszination,

die der Mythos des Tramps bei den Kinogängern noch immer

in Bewegung setzte. Von Chaplin sprachen die Leute

stets ein bisschen mit dem Schulterklopfen der Kollegialität,

die eigentlich dem Tramp, der Figur auf der Leinwand,

zu gelten hatte. Noch einmal verwischten sich die Konturen,

als die Zeitungen bei seinem Tod im Stil einer

Gebetsmühle die gewohnten Abziehbilder herunterleierten

und statt Sir Charles den Tramp begruben. „La Mort

du vagabond” titelte die in Genf erscheinende La Suisse,

ein Blatt aus der näheren Umgebung gleichsam.

„Charles Chaplin, The Immortal Tramp of International

Cinema, Dies At 88”: so stand es in Variety, dem

marktgerechten, jenseits des Atlantiks redigierten Branchenblatt.

„The Little Tramp Leaves the Stage”: das war die Art,

in der die New York Times die Nachricht überschrieb. Der Tenor

der Nachrufe: salbungsvoll bis versöhnlich, aber ohne

Inspiration, imgrunde gelangweilt, als gelte es, sich einer

müden Pflichtübung zu unterziehen. Nichts war vom

Enthusiasmus geblieben, mit dem die Intellektuellen einst

Charlie, die Leinwandfigur, entdeckt und begrüsst

hatten! Hatte Blaise Cendrars, der Schriftsteller, nicht einst

behauptet, die Deutschen hätten den Ersten Weltkrieg

verloren, weil sie Charlie nicht gekannt hätten? Unbestritten

ist gewiss, dass wir uns das Hinterland der Alliierten,

die Jahre der Schützengräben und des Fronturlaubs zu

vergegenwärtigen haben, wenn wir der Geburt dieses

Kinomythos auf die Spur kommen und erfahren wollen, vor

welchem Hintergrund die Figur des Charlie ihre

unheimliche Popularität erlangte.

Stellen wir uns jene Wochen, jene Monate vor, in denen

der Erste Weltkrieg nicht zuende gehen wollte, jene

Zeiten mit immer ungedeckterem Bedarf nach Ablenkung, nach Zerstreuung, jene verdunkelten Jahre, in denen die

Kinotheater sich gerade erst vom Odium der Stehbierhallen

befreiten, jene Stunden des aus den Zuschauerbänken

mit Spott und Hohngelächter übergossenen Hintertreppenromans,

der finsteren, von Klavierbegleitung untermalten Salon-

und Erbschaftsintrige, der ausser Atem geratenen Wirklichkeit

des Lebens auf der Leinwand, der Rührung angesichts

der Heldin des Melodramas, der im Widerschein der Handlung

feucht gewordenen Augen. In jener Umgebung war sie

erstmals aufgetaucht, die kleine, geradezu schamlose Gestalt

mit ihrem Schnauz, dem Stock und der Melone, war

aufgetaucht als ein Herumtreiber mit zweifelhaften Ambitionen

und hatte sich Zugang verschafft zu den Sympathien

der Kinogänger, die den watschelnden Gang mit Lachtränen

erwiderten, nicht zu reden vom Riesengelächter, wenn

der Dahergelaufene am Schluss den Hut zu lüpfen und Reissaus

zu nehmen hatte, auf einem Bein kurz um die Ecke

hüpfend. Eröffnet wurden die Programme, kaum noch einem Fanfarenstoss gleich, mit der jüngsten Ausgabe des

Journals der Kriegsberichterstattung, den immer hohler und ungeniessbarer gewordenen Erfolgsmeldungen von

der Front; dazu gab es Wochenschaubilder mit verwundeten

Soldaten, die eben in der Schweiz ankamen, Aufnahmen

aus einem Tuberkulosespital in den Bergen. Ihren

Erlebnishunger jedoch stillten die Leute im anderen, im

fabulösen Teil der Vorstellungen, die nicht mehr nur

aus unteren Schichten Zulauf hatten. Die Flucht aus der

Alltagswelt, hier war sie billig zu haben; und stets

sassen in den ausnehmend gut besuchten Vorstellungen

auch Soldaten, solche, die im Feld gewesen waren,

und solche, die ein Mädchen auszuführen hatten, bevor sie

selber an die Front mussten. Gab Charlie, dieser

Einzelgänger, diese lachhafte Verschränkung von menschlicher

Blösse und verzweifelt hochgehaltener Würde, nicht mit

einem Augenaufschlag, mit einem Schulterzucken zu verstehen,

dass die Welt ihm ungerührt den Buckel herunterrutschen

konnte? Wo immer Chaplin mit einem Einakter, einem Zweiakter

auf dem Programm stand, sprach es sich herum: hier

kam einer, der zum Lachen befreite, sagenhaft und ungeahnt

in seiner Wirkung. Von weither, aus unsichtbarer Ferne,

war er in jenen Wochen, jenen Monaten auf die Leinwand

gekommen, und doch erzählten die Kinogänger am

Ende des Ersten Weltkriegs von Charlie, diesem Wechselbalg

aus Hoch und Tief, als lebte er gleich um die Ecke,

mitten unter ihnen.

Die Erinnerung an Charlie, ans Gelächter und die

Begeisterung, die er einst bei den Massen wachgerufen hatte:

wo war all das geblieben? Und was hatte Chaplin, der

Millionär, damit zu tun, von dessen Begräbnis wir ausgegangen

sind? Als wäre seine Abdankung im Regen und dem Nebel

in den über dem Lac Léman ansteigenden Rebhängen irgendwie

doch zu geräuschlos verlaufen, kam es zu einem Nachspiel,

das dem Ganzen einen Zug ins Groteske, ins Makabere verlieh,

das dem Verstorbenen ebenfalls nicht fremd gewesen war.

Zwei im schweizer Exil lebende Osteuropäer hatten den Sarg aus

dem Friedhof gestohlen und sich vergeblich bemüht, für

dessen Rückgabe ein Lösegeld von 1,2 Millionen Franken zu

erpressen. lm frisch gepflügten Acker eines Maisfeldes,

eine halbe Autostunde vom Tatort entfernt, wurde der Sarg nach Verhaftung der Grabschänder gefunden und, nachdem

ein Präparator des Gerichtsmedizinischen Instituts der Universität

Lausanne ihn geöffnet und versichert hatte, die Leiche

Chaplins befinde sich in gutem Konservierungszustand, auf

dem Friedhof von Corsier zum zweiten Mal ins Erdloch

gesenkt, in welchem er nun allerdings einbetoniert wurde. Zwei Dilettanten, nicht besonders nervenstarke Amateure, die

über Nacht mit ihrem Coup ans grosse Geld zu kommen hofften,

hatten das stilvoll auf Bescheidenheit hin inszenierte Begräbnis

von Chaplin Lügen gestraft und trotzdem ihren Denkzettel erhalten:

so einfach war Geld auch nach dem Tod des Millionärs

aus Manoir de Ban nicht herauszubekommen.

Ein Mythos mit Hinterzimmern: in der Maske von Charlie

soll sich derselbe Mann verborgen haben, der auf dem

Friedhof von Corsier sur Vevey begraben wurde? Und wenn

dem so war, was hatte Chaplin damals, als er 25 Jahre

alt gewesen war, auf diesen genialen Einfall gebracht? Die Maske,

das schäbige Kostüm, sein Watschelgang und das Gelächter,

das durch die Kinosäle gegangen war: wie fern, wie entrückt, wie

geradezu unvorstellbar kommt uns diese Vergangenheit

vor, wenn wir von Chaplins Abdankung ausgehen! Etwas wie

das Staunen eines Ungläubigen: das scheint alles, was

uns von der populären Zeit des Kinos bleibt, in der die Fans

zu Tausenden zusammenströmten, um Charlie Chaplin,

den Mann aus Hollywood, zu sehen. Ausgelöscht, wie abgeschnitten

sind die Spuren der Erinnerung, die zurückführen in die

andern Tage einer Welt der Kinoindustrie, in die Geschäftigkeit

der Filmstudios, in welcher die Konturen der Gestalt mit

Schnauz, Stock und Melone sich entwickelten. Stellen wir uns

den jungen Chaplin vor, als er in Los Angeles 1914 in

seine neue Rolle schlüpfte: war er dem Underdog, den er vor

der Filmkamera spielte, in bestimmter Art verbunden?

Der düstere, autobiographische Hintergrund, von dem später

erst die Rede war: gehörte er nicht teilweise zumindest

in den Bereich einer publicityträchtigen Legende? London 1889,

im Geburtsjahr Chaplins: was war das für eine Welt, die

der Kleine vorfand – zuhause, in den Strassen? Die Elendsbezirke

in South London: was bedeuteten sie für Chaplin, waren

sie wirklich die Stätten seiner Kindheit? Und was war mit der

Gegenwelt der Music Hall, in der er den Vater, auch die

Mutter hatte glänzen sehen? Gibt es vielleicht Indizien dafür,

dass seine Kindheit um einiges normaler, gewöhnlicher

verlaufen ist, als Chaplin später selbst es beschrieb? Was sollen

wir von der Autobiographie, die er 1964 von Manoir

de Ban aus veröffentlichte, noch halten, wenn sich herausstellt,

dass bedeutsame Details der Beschwörung seiner

Armenhauskindheit einer genaueren Überprüfung nicht

standhalten? Beinahe sieht es so aus, als hätte der

alte Mann von seinem Herrschaftssitz über dem Lac Léman

aus nichts anderes getan, als die Legende seiner

Kindheit mit Szenen ausgemalt, die sich nachträglich als

unhaltbar, wenn nicht zum Teil gar frei erfunden

erweisen. Erinnern wir uns an seine Beschreibung des

tränenerfüllten Augenblicks, als seiner Mutter bei

einem Auftritt in der Music Hall die Stimme versagt, sodass sie

von der Bühne abtreten muss, während ihr Kleiner,

fünfjährig gerade, hinaustritt vor das Publikum, dessen

Sympathien er mit dem Song Jack Jones im Flug

erobert haben will: „Jack Jones, you’d know ’im / if you saw ’im /

’round about the market plyce.” Aldershot 1894: dies soll

für ihn der erste, für seine Mutter der letzte Bühnenauftritt gewesen sein. Nun, was sollen wir von dieser Geschichte halten,

wenn wir auf ein Theaterprogramm stossen, auf welchem Miss

Lily Chaplin, Serio and Dancer, zu entdecken ist: zwei Jahre

nach ihrem angeblichen Abgang von der Bühne, 1896 im

Hatgham Liberal Club? Oder nehmen wir die Szene, die Chaplin

vom Begräbnis seines Vaters schildert: die Familie sei so

abgebrannt gewesen, dass seine Mutter die Bestattungskosten

nicht hätte bezahlen können, doch plötzlich sei da ein

unbekannter, in Südafrika ganze Ländereien besitzender Uncle

Albert aufgetaucht, der das Geld für die Beerdigung

hingeblättert habe. Was folgt, hat middle class Format: ein mit

Satin ausgeschlagener Sarg, die Fahrt mit der Kutsche

zum Friedhof, Kränze, Blumen, die ins Grab geworfen werden.

Es genügt, die in Lambeth ausgestellte Todesurkunde

ausfindig zu machen, um Chaplins ganze Bestattungsgeschichte

zu widerlegen. Seinem Vater wurde offenkundig ein

Armenbegräbnis zuteil, eine letzte Reise ohne Zeugen, ohne

Trauergäste, vom Duft der Blumengebinde, vom

Pferdegetrappel der Kutschen nicht zu reden. Stattdessen

stellen wir fest, dass auf dem Dokument eine Adresse

von Chaplins Mutter festgehalten ist, die seiner Darstellung

nochmals zu widersprechen scheint:16 Golden Place,

Chester Street, Lambeth, das dürfte keine schlechte Adresse

gewesen sein in jenen Tagen. So bleibt die Frage:

Was war der Grund, uns solche fabelhaften Gespinste

zu erzählen? Oder, um endlich auf die eine, immer

wieder aufgeworfene Frage zu kommen: Warum ist in der Stadt,

in der Chaplin zur Welt kam, seine Geburtsurkunde nicht

aufzutreiben? Möglich, dass seine Kindheit anders verlaufen ist,

als wir bisher zu wissen glaubten. Trotzdem muss South

London, dieser Ausgangspunkt, ihm viel bedeutet haben. Warum

sollte er selbst noch Jahrzehnte später, als er im Carlton

oder Savoy abzusteigen pflegte, zu seinen Strassen, seinen Häuserzeilen immer wieder zurückkehren, wenn

die Erinnerung an die eigene Kindheit ihn derart bedrückte?

Anscheinend suchte Chaplin, der Millionär aus Beverly

Hills, in den Elendsbezirken von South London nach etwas, was

er verloren hatte. Auch wenn wir nicht soweit gehen

wollen, es gleich seine Seele zu nennen, so sah es doch für

seine Begleiter mindestens so aus, als suchte er nach

etwas, das hinter ihm lag. Es sah so aus, als hätte er auf der

Suche nach seiner Vergangenheit eine entfernte

Ähnlichkeit mit jenem Mann, der seinen Schatten verkauft hatte:

ein Schlemihl also? War er nicht zu Popularität, Prestige

und Vermögen gekommen, indem er die Gestalt mit Schnauz,

Stock und Melone, seinen Schatten, veräussert hatte?

Und hatte nicht auch er, wenn er nicht sogleich hatte erkannt

und belästigt werden wollen, nicht mehr unter die Leute

treten können?

In die Figur des kleinen Mannes, die innerhalb weniger

Jahre zum populärsten Mythos des Kinos geworden war,

hatte Chaplin die Erinnerungsbilder seiner Kindheit eingebracht, verklärte Bruchstücke aus dem Leben in den Strassen,

Häuserzeilen und Hinterhöfen, in denen er in South London,

dem Stadtrevier südlich der Themse, aufgewachsen war.

London, die im Aufbruch und Wandel begriffene Metropole eines

Imperiums, war Ende des neunzehnten Jahrhunderts

zur am dichtesten bevölkerten, zur expansivsten Stadt der Welt geworden. Beschleunigt wurde die rasche Ausbreitung

der Stadt durch das Aufkommen der Arbeiter-Eisenbahnzüge,

durch die erste Untergrundbahn, die Elektrifizierung

des noch mit Pferden betriebenen Tramverkehrs und durch

die Einführung der Autobusse. Aus London, der Stadt,

in welcher Chaplin aufwuchs, wurde die Welt, die Charles Dickens

vor fünfzig Jahren in seinen Romanen beschrieben hatte,

gründlich getilgt. Eine der Folgen der explosiven Stadtentwicklung

lag gerade in der Trennung der sozialen Klassen in

gesonderte Wohnbezirke, dies im Gegensatz zum London

des neunzehnten Jahrhunderts, das die verschlungene

Mischung einer City gewesen war, in welcher aristokratische

Stadthäuser und verslumte, überbelegte Behausungen

eng beisammen gelegen hatten. 1889, im Jahr, in dem Chaplin

geboren wurde, begann Charles Booth seine Studie

über Life and Labour of the People in London, ein bis zur

Jahrhundertwende auf siebzehn Bände angewachsenes

Werk, in welchem er aufgrund von Erhebungen die Feststellung

traf, dass jeder Bezirk seinen bestimmten sozialen

Charakter hatte. Immer weiter hatte der Mittelstand sich aus

der Stadt abgesetzt, mit der Welt der Arbeiterklasse kam

er nicht mehr in Berührung. Besonders in South London gab es,

was Verslumung, Wohnungsnot und Überbevölkerung

anging, einige Gegenden, die zu den dunkelsten Bezirken der

Stadt gehörten. Noch 1895, als Chaplin gerade sechs

Jahre alt war, sagte ein Vikar der anglikanischen Kirche über

South London: „Tödlich abgestumpft; eine Art Stauwasser

der Metropole, der undurchdringlichste Teil des Dickichts, in den

die Leute kommen um sich zu verstecken.” Allerdings gab

es in diesem South London zu jener Zeit auch honorige Adressen.

Zu diesen, nicht zu den verrufenen, gehörten die Häuser,

die Strassen, an denen Chaplin die ersten sechs Jahre seines

Lebens, die für ihn entscheidenden, die Verfassung seiner

Individualität prägenden, verbrachte.

Die Existenz, die Chaplin hier zunächst erlebte, war also

die einer recht behüteten, nicht zuletzt in gewissem

Wohlstand eingebetteten Kindheit. Seine Mutter konnte, als

sie noch Soubrette war und in der Music Hall auftrat,

es sich anscheinend leisten, an der Westminster Bridge Road

eine Wohnung zu mieten und für den Jüngsten ein

Kindermädchen einzustellen. So gab es, ehe das Versagen

der Stimme sie zum Abbruch ihrer Bühnenkarriere

zwang, vorerst eine Zeit, die insgesamt recht glücklich, zumindest

sorgenfrei gewesen war. Der kleine Chaplin, der

herausgeputzte Knabe dieser anderen, glücklicheren Tage, promenierte in Samtanzug und Samthandschuhen

neben seiner Mutter die Kennington Road entlang. Und sie,

diese zierliche, junge Frau, die mit den Männern Pech

gehabt hatte, war frei und auf sich selbst gestellt. Ein schönes,

im Ausdruck mädchenhaftes Gesicht blickt aus dem

Erinnerungsfoto, das Haar gelockt, mit aufgestecktem Hut- und

Schmuckaufbau, dazu hat sie einen ihre Zartheit

umhüllenden, dicken Wintermantel an. Von ihrem Mann,

dem Vater des Kleinen, einem robusten, in ernsten

wie heiteren Partien applaudierten Sänger aus der Music Hall,

hatte sie nun Ruhe; nach vier Jahren Ehe hatten sich

die beiden getrennt, einjährig war ihr Sohn, ihr gemeinsamer,

gewesen damals. Charles Spencer Chaplin, geboren

am 16. April 1889. Und sie, die Mutter, die seit der Trennung

allein erziehende? Erst 22 war sie gewesen, als sie ihn

geboren hatte, nicht als ihr erstes freilich, sondern als ihr letztes

Kind, ihr viertes. Und dann, nach der Trennung, hatte

sie dagestanden mit ihrer Bühnenkarriere und dem Kind, das

sie mit Sydney, dessen Halbbruder, bei sich aufziehen

wollte. Und wie gesagt: die ersten Stationen dieser Kindheit,

die für Charles, den jüngsten, bestimmenden, waren

wohlsituiert, vielleicht gar komfortabel; dem frühkindlichen

Leben fehlte es nicht an Geborgeneit, eine Kindheit

in den Slums, nein, das war dies alles nicht.

Dass sie in South London wohnten, in Lambeth,

um im Bezirk genau zu sein, wenn auch zunächst an bester

Lage, war für Bühnenprofessionals, die in der Music Hall

auftraten, nichts Ungewöhnliches, im Gegenteil. Artisten gab

es hier jede Menge, auch Stars mit hoher Wochengage,

die einen aufwendigen Lebenswandel führten. South London war bekannt für seine Music Halls, für diese Freizeitpaläste

einer Arbeiterkultur, auf deren Bühnen ordinär vielleicht, aber

ohne Umschweife, ohne Zweideutigkeiten zum Ausdruck

kam, was die Arbeiter im Saal dachten und fühlten, aber nicht

artikulieren konnten. Für Charles war hier von Anfang

an die Welt, auf die sich die grossen Erwartungen bezogen. Hier

waren die Idole, die populären Stars, die Professionals,

die Karriere gemacht hatten, Leute, die im Quartier gleichwohl

von jedermann geschätzt, manchmal bewundert wurden.

Es war diese Welt, zu der seine Mutter gehörte, die Familie,

er selbst. Miss Lily Chaplin, so war sie im Programm

angekündigt, die einstige Lily Harley, Soubrette mit violett-blauen

Augen, geborene Hannah Hill, Tochter eines Schuhmachers,

eines der zahlreichen, aus Irland zugezogenen Unterklassigen.

War dies hier nicht ein Aufstieg, der sich sehen lassen

konnte? Doch täglich aus dem Bühnenlicht, aus dem Applaus

zu treten, nicht nur in distinguierten, mit barockem

Luxus verzierten Theatern, auch in lärmigen, zugigen Hallen

mit Tabaksqualm über den Tischen, dies alles: also

Ernährerin und zuhause Mutter, Fürsorgerin zu sein, das waren

zu gleicher Zeit verschiedene Rollen, vielleicht für eine Frau

wie sie zu viele. Der Zusammenbruch, der in Chaplins Kindheit

die Wende, den Abstieg in die Nähe des Dickichts brachte,

hatte sich seit längerem schon angekündigt. Zunächst hatte die

Soubrette, die zerbrechliche, die seine Mutter war, mit ihrer

Stimme Schwierigkeiten, gelegentlich erst nur, schliesslich aber

versagte ihr die Stimme mehr und mehr, immer mühsamer

wurde es für sie, zu Engagements zu kommen. So hörte sie denn

vorerst ganz auf, verliess enttäuscht die Welt der Music

Hall, nichts wollte sie mehr davon wissen, trat ins Gegenlager

über, wandte sich einer Kirchensekte zu, der Christ

Church, die in Lambeth von Reverend F.B. Meyer, einem

bekannten Baptistenprediger, geleitet wurde, und

versuchte, sich und die zwei Kinder mit Näharbeiten durchzubringen, die sie schlecht bezahlt, zuhause, in Heimarbeit verrichtete.

Was nun kam, war der Abstieg. Innerhalb weniger Monate rutschte die Familie Stufe um Stufe in schlechtere Quartiere

ab, bewohnte statt drei nun ein einziges Zimmer und erst noch

eines im Souterrain wie jenes an der Oakley Street.

Charles war sechs Jahre alt, als er die Niederungen zu entdecken begann, denen er bisher tunlichst ferngehalten worden

war, die Niederungen der Armut in South London. Die unerwartete Entbehrung, die Nachbarschaft des Elends auch, erfüllte

ihn mit Scham, mit Schrecken. In der Religiosität, der sich seine

Mutter zuwandte, fand er keinen Sinn; dazu hatte ihm die

Mutter zu Fabelhaftes in den Kopf gesetzt: ihre Bühnenlaufbahn

mit bis zu 25 Pfund Wochengage, zuvor ihr Jahr in

Südafrika mit geradezu fürstlichem Leben, aus dem angeblich

Sydney stammte. Wenn Charles aus den besseren

Tagen, den ersten sechs Jahren seines Lebens, eines in sich

aufgesogen hatte, so die Vorstellung, dass er zu

etwas Besonderem bestimmt war. Hatte die Mutter mit ihrem

Wunderknaben nicht kleine Nummern eingeübt, die er im

privaten Kreis, gelegentlich gar auf der Bühne zum Besten gab?

Hatte sie ihm nicht einen Song wie Jack Jones beigebracht,

dazu ein paar Tanzschritte, die Manieren besserer Leute; hatte

sie nicht versucht, ihm das Cockneyenglisch auszutreiben?

Nie würde er begreifen, warum sie von der Bühne abgetreten war;

er verehrte seine Mutter, aber er wollte sie auf der Bühne

der Canterbury Music Hall sehen, nicht unter den Reumütigen

der Christ Church an derselben Westminster Bridge

Road. Ihn verstörte dieser Rückzug, er fühlte sich verraten. Die

Erfahrung des Abstiegs machte ihm zu schaffen, mehr noch

aber das Gefühl, dass seine Mutter mit ihrer Kehrtwendung ihn

im Stich liess. Die nächsten Stationen, siebenjährig

wurde er inzwischen, waren Lambeth Workhouse, die Tore

des Armenhauses, die sich hinter ihm schlossen, und

wenig später, für mehr als ein Jahr, die Hanwell School for

Orphans and Destitute Children, eine ausserhalb

Londons gelegene Waisenhausschule. In dieser Zeit, während

der er sich mit Kindern aus den untersten Schichten in

die Anstaltsordnung einzufügen hatte, wurde seine Mutter

zum ersten Mal nach Cane Hill in die Irrenanstalt

überführt; mehr und mehr war sie bereits in den Monaten des

Abstiegs, als Charles und Sydney noch bei ihr gewohnt

hatten, in einen Dämmerzustand versunken; anscheinend ganz entrückt war sie aus dem Lambeth Workhouse nach Cane

Hill gekommen, von ihnen nun vollends getrennt.

Zwischendurch sollte Charles bei seinem Vater

unterkommen, zusammen mit Sydney wurde er dort abgegeben.

287 Kennington Road, das war eine Adresse an keiner

schlechten Lage in South London, zwei Zimmer, beide im ersten

Stock eines Backsteinhauses, eine Wohnung, in

die sie sich, falls alle, was selten vorkam, zuhause waren,

zu fünft zu teilen hatten, gemeinsam mit Louise, Vaters

Lebensgefährtin, und ihrem Kind. Ohnehin war dieser Vater,

als Charles aus dem frühkindlichen Leben auftauchte,

der grosse Abwesende gewesen; als er nun zu ihm in Obhut

gegeben wurde, konnte der kleine Charles sich nur

erinnern, den Vater bis dahin zweimal gesehen zu haben,

einmal in der Canterbury Music Hall auf der Bühne

und einmal auf der Kennington Road im Vorbeigehen. Hatte

seine Mutter ihm nicht vorgehalten, er werde in der Gosse

enden wie sein Vater, der ein Trinker sei? Trotzdem war er nun,

da er zu ihm zu wohnen kam, vom Vater, dem Schauspieler,

fasziniert, studierte und imitierte jede seiner Haltungen, erlebte

freilich auch, wie dieser Fremde, der sein Vater war,

nach Hause kam, um seinen Rausch hier auszuschlafen, wie

er aufbrausen und gewalttätig werden konnte. Dabei

hatte es dieser mit würzigen, populären Songs wie Eh! Boys?

und My Pal Jones aufgetretene Entertainer zu

Spitzengagen gebracht, ehe er sich im Alkohol auslöschte

und zerstörte. „Through the street we marched along, /

Singing ev’ry comic song –.” Bis zu sechs Zugaben hatten

die Music-Hall-Besucher bei My Pal Jones gefordert,

und was The Girl was Young and Pretty anging, so war ihm

erneut ein ungewöhnlicher Hit gelungen. „The girl was

young and pretty, / The masher was gay and old; / The girl was

very witty, / The man had lots of gold.” Mit vierzig Pfund

Wochengage war er in seinen guten Tagen erste Garnitur

gewesen, ein Star der Music Hall, dessen Konterfei ein

Musik-Verlag auf seine Notenblätter druckte. Und obwohl er

einige seiner populären Songs, etwa The Girl was Young

and Pretty, selbst geschrieben und komponiert hatte, schaffte

er es doch nicht, sich im Rampenlicht zu behaupten,

denn als er, mittellos inzwischen, ohne Bühnenengagements,

ein paar Jahre später an einer Leberzirrhose starb,

wie die meisten damals zu rasch verbraucht, war Charles Chaplin

senior, der trinkfeste Bariton, erst 37 Jahre alt.

Für Charles, der inzwischen wieder bei seiner Mutter

wohnte, erst hinter Kennington Cross zwischen Schlachthof und Hayward’s Konservenfabrik über einem Coiffeurladen

an der Chester Street, später in Pownall Terrace 3, im oberen

Stock eines düsteren Reihenhauses, hatte die Besichtigung

des Dickichts begonnen. Entlang der Kennington Road, um die

herum er die Häuserblocke und ihre Bewohner kennenlernte,

gab es Leute, die bei Doulton’s Töpfereien, andere, die bei der

Eisenbahn Beschäftigung fanden. Manche waren Arbeiter,

manche Handwerker in geregelter Stellung, dazwischen gab es

jene, die zu den ärmsten gehörten, Hausierer, Hafenarbeiter, Stadtstreicher, ein Haufen verlorener Existenzen. Es gab, wie

gesagt, Bühnenprofessionals hier, Inhaber gut geführter

Läden, Leute der Arbeiterklasse, aber auch Gelegenheitsarbeiter, Fuhrmänner, solche, die ohne das Notwendigste zu leben

hatten. Unter den Vermietern der Häuser eines andern, ebenfalls

an der Kennington Road gelegenen Blocks befanden sich

Handwerker, Angestellte, Vertreter, Beamte aus Eisenbahn und

Polizei, alle waren sie wohlsituiert, auch wenn ihre Mieter

erheblich schlechter lebten. Manche der kleineren Häuser entlang

der Strasse waren alt, oft dem Zerfall überlassen; bewohnt

wurden sie von Leuten, unter denen die meisten in Armut lebten,

einige gerade fähig, einfachste Arbeit zu verrichten, andere

allerdings ausgebildet, unter ihnen Mechaniker, Postangestellte

mit regelmässigem Einkommen. Es gab Häuserblocks, die

teils neu überbaut waren, teils noch aus Altbauten bestanden,

in denen Strassenhändler, Korbmacher, Busreiniger und

Holzhacker wohnten. Was die Sauberkeit dieser Leute anging,

so war der Schmutz, der sich täglich an ihnen neu

ansammelte, von jenem Dauerzustand leicht zu unterscheiden,

der mit dem Geruch des Tramps einherging, des

Vagabunden und Stadtstreichers, des verwahrlosten,

erinnerungslosen Gescheiterten, der abgestumpft,

in seiner Hoffnungslosigkeit zu keiner Reaktion mehr fähig

war. Sie alle gehörten zum Bild einer Welt, das der

junge Chaplin in South London aufnahm, einem Schwamm

gleich in sich aufsog, dieser Momentaufnahme einer

Kindheit, die er in der Dunkelkammer seines Unbewussten

verwahrte.

Mit staunenden Augen war Charles ins Dickicht

eingedrungen, in die Gegenwelt abseits der Durchgangsstrassen,

die wie das Netz einer Spinne den Bogen der Themse

markierten und Strassenzüge bildeten, die von den Flussbrücken ausgingen und in South London radial zusammenliefen, um

von den Kreuzungspunkten andere Strassenlinien auszusenden,

die sich in einer Irrwelt zu verästeln schienen und in den

Hinterhöfen endeten, wo Zerfall und Armut aus den Zimmern

überquollen. Eine Familie zum Beispiel, die mit vier

Kindern in einem einzigen Zimmer wohnte. Die Frau, eine arme,

geschundene, zerstörte Kreatur; der Mann, ein Trinker,

ein Kehrichtarbeiter, der dreissig Shilling die Woche verdiente.

Möbel waren keine da, ausser dem Rahmen einer

Bettstatt, einem alten Strohsack und einem Bettlaken; am

Boden lag ein Säugling, nur mit einer Jacke bedeckt;

der Vater sass im Pub um die Ecke und liess sich vollaufen.

Im Vergleich dazu gehörten die Häuser, die Strassen,

die Quartiere, in die es die Chaplins verschlug, nicht zu den

schlimmsten, nicht zu jenen, in welche die Polizei nur

ausrückte, wenn sie musste, und auch dann stets zu zweit; in

denen es Leute zu sehen gab, die ihre Verwahrlosung

in keiner Art mehr zu verbergen suchten; Frauen, die in vom

Strassenschmutz verdreckten Unterröcken umherschlarpten,

Tücher um den Kopf gewickelt; heruntergekommene

Männer, die in Seitenstrassen herumhingen; Frauen, die zu dritt,

zu viert auf einem Treppenabsatz tratschten, darunter

eine, die ihrem Säugling ungeniert die Brust gab; zerstörte

Gesichter in den Strassen, ein Knabe mit nacktem,

verdrehtem Bein; immer wieder Abbruchhäuser, überfüllte

Mietblocks, in denen sämtliche Schrecken eines

ausweglosen und zerstörerischen Lebens sich zu versammeln

schienen, düstere Gegenden, zu deren Bild Industrieanlagen

ebenso gehörten wie Betrunkene, die gewaltig sangen, wenn sie

in den Hinterhof eines Strassenhändlers wankten, wo

Brotrinden, Papier und Abfälle verstreut lagen und verschmutzte

Kinder in zerlumpten Kleidern, die entweder zu gross

oder zu klein waren, herumlungerten; zu schweigen von den

Kutschern, den Prostituierten, die sich an der Waterloo

Station, der Endstation der Eisenbahn, herumtrieben.

Nicht, dass der junge Chaplin sich in dieses Dickicht

verstrickt hatte, ihm genügten die Streifzüge, die Entbehrungen,

zu denen er nochmals gezwungen war, nachdem

seine Mutter zum zweiten Mal nach Cane Hill in die Irrenanstalt

gekommen war und er sich durchzuschlagen hatte, auf sich

gestellt, auf sich allein. Nicht, dass er unter den Verhältnissen

in South London Schaden genommen hätte in der Art,

dass er ihr Opfer geworden wäre, aber etwas muss ihm doch

geblieben sein, etwas wie ein Tiefenleck, ein seelisches.

Mit seiner Bühnenkarriere ging es rasch voran, wäre nur diese

Entfremdung nicht gewesen, dieses Gefühl, von seiner

Mutter im Stich gelassen zu werden. Nichts hatte die Tage seiner Kindheit, die für den l4jährigen im Tournéebetrieb und

im sich häufenden, gesparten Geld zuende gingen, neben den

grossen Erwartungen so sehr geprägt wie diese

Entfremdung. Was war inzwischen aus ihm geworden,

aus seinen Träumen, seinen Vorstellungen?

Damals, als er auf der Bühne Jack Jones gesungen hatte,

war er fünf gewesen; kaum zehn Jahre war er alt,

als er mit den Eight Lancashire Lads, dieser Kindertruppe aus Holzschuhtänzern, auf Tournée ging, einer der acht,

die sich im Clog Dancing produzierten, was gross in Mode

war gerade. Es folgten verschiedene, winzige Auftritte

im neuerbauten, mit Elefantenparaden und Bathing Beauties

im Wasserbecken aufwartenden Riesentheater des

London Hippodrome, dem späteren The Talk of the Town,

unter anderem als Darsteller einer Katze in Cinderella,

der Weihnachtspantomime, bevor er mit 14 in Sherlock Holmes

als Billy, der Zeitungsausträger, zu einer richtigen

Bühnenrolle kam, einer Sprechrolle, mit welcher er drei

Jahre lang auf mehreren Tournéen auch im Norden

der Insel unterwegs war, aus dem Koffer lebte, äusserst sparsam,

zurückgezogen, wie gesagt, als Halbwüchsiger im Tross

von Erwachsenen, aber bereits mit einer Wochengage, die sich

sehen lassen konnte und ihn jedenfalls den anderen

gleichstellte. Noch keine 17 Jahre alt hatte er es immerhin

soweit gebracht, dass er im Who is Who on the Stage

für 1906 aufgeführt war und einen Agenten hatte. Natürlich,

neben dem berühmten William Gillette auf der Bühne

zu stehen, das war schon ein Erfolg, aber etwas anderes

war ihm ebenfalls aufgegangen, etwas Neuartiges,

Bezauberndes, das Marie Doro hiess, eine junge Bühnenschönheit,

in die er sich auf der Stelle verliebte, heimlich, ohne

es ihr zu sagen, natürlich.

Das Theater, die Music Hall, sie hatten ihn nun ganz.

Es folgte der Schritt in ein neues Fach, herunter aufs Terrain der Charakterkomik, einer grelleren Imitation des Lebens mit

in der Music Hall zum Lachen freigegebenen Charaktertypen, ein Prestigeverlust für jemanden aus der gehobenen

Westendtheaterwelt. Hatte Chaplin bisher Rollen gespielt,

die ihm angeboten worden waren, so begann er nun,

seine Rollen, seine Charaktere selber zu gestalten. In Casey’s

Court Circus wurde er zur Zugnummer einer Revueburleske,

indem er den stadtbekannten Doktor Walford Bodie imitierte, einen

Quacksalber, der in den Londoner Strassen Menschenmengen

anzog, wenn er sein Wundermittel für einen Shilling pro Flasche verhökerte. Das Engagement, zu dem Sydney für ihn

am 26. Mai 1906 den Vertrag unterschrieben hatte, war

bei einer Wochengage von zweieinviertel Pfund

zustandegekommen, „at a salary weekly of two pounds and

five shillings.” Sydney, sein Halbbruder, der erst zur See

gefahren war, schaffte es, bei Fred Karno unterzukommen, dem

Grossunternehmer in Sachen Slapstick Comedy; und

endlich gelang es ihm, auch Charles dort einzubringen. Der

Betrieb von Fred Karno’s Companies, das muss man

versuchen sich vorzustellen, war in dieser letzten Blütezeit der

Music Hall ein Nervensystem professioneller Bühnenkomik,

eine Zentralwerkstatt für Unterhaltung und Gelächter. Karnos Büro

in Camberwell bildete nicht umsonst den Ausgangspunkt

für immer neu zusammengestellte Bühnenensembles, die oft zu

gleicher Zeit mit derselben Burleskshow die ganze Insel

und die halbe Welt bereisten. Die grotesken Sketche waren die

Summe dessen, was Slapstickburleske und Music Hall

zu bieten hatten. Sie mochten rüde sein, oft waren sie treffsicher,

und darauf kam es an; nicht selten stand ein mit allen

Wassern gewaschener Komiker im Vordergrund, im übrigen

gehörte, was der Truppe auf die Reise mitgegeben

wurde, meist zum erprobten, sozusagen feuersicheren Material

an Gags und Situationen. Es war eine bizarre, vielleicht

plebejische Schule des Entertainments, der Tradition der britischen Pantomime entwachsen, derbe, handfeste, sprich:

schlagfertige Komik, rührselig mitunter, mit grausamem

Humor und akrobatischem Witz, mit Songs, mit

Jonglier- und Tanzeinlagen. Den ersten Erfolg in diesem

Puzzlegefüge der Repertoires und Routiniers buchte

Chaplin im zweiten Anlauf, 1908 an der Seite von Harry Weldon

in The Football Match, der Slapstickburleske um einen

Fussballtorhüter, an den sich ein Schurke heranmachte, mit

der Absicht, ihn zu bestechen natürlich. 14 Wochen

wurde der Sketch im London Coliseum gegeben, bevor die

Truppe damit in die Provinz ging, auf eine Tournée

hinauf bis nach Nordirland, wo die Rivalität zwischen Chaplin

und Weldon, die offenbar von Anfang an bestanden

hatte, vollends zum Ausbruch kam. Chaplin, der den Schurken

gab, holte sich seine Lacher auf eigene Faust, aber Weldon

in der Haut des dummdreisten Torhüters war engagiert als Star

des Sketches, als Hauptfigur. Und mochte Chaplin auch

in London scheitern, als er in der reputierten Oxford Music Hall

die Rolle Weldons hätte übernehmen sollen, anhaben

konnte diese Niederlage ihm wenig. 1909 spielte er die Rolle

des ehemaligen Konkurrenten trotzdem, allerdings auf

einer anderen Bühne; inzwischen war er bei Fred Karno selbst

zum Star einer Tournéetruppe geworden, wenn auch

einer anderen.

Trotz dieser Engagements, dieser Tournéen, die sich

nun fast lückenlos folgten, hatte Chaplin etwas wie eine

Privatwelt aufgebaut, die in seinen Augen den Aufstieg greifbar,

sichtbar werden lassen sollte. Eine neue Adresse war

zu beziehen, ein Heim mit Polstergarnitur. Gerade erst 19 war

Charles gewesen, als dieser Umzug stattgefunden hatte,

dieser Auszug aus den Niederungen von Lambeth. Mit Sydney

zusammen hatte er eine Wohnung mit vier Zimmern

genommen – stadtauswärts, in der feineren Gegend der Brixton

Road, Glenshaw Mansions 15, dort, wo sie zu zweit

nun ihr Boudoir genossen, wenn sie einmal gemeinsam in

London waren, eine Plüschwelt mit türkischen

Teppichen, einem maurischen Wandschirm, roten Lampen

und einer Staffelei, auf der ein weibliches Aktgemälde

stand, von einem Goldrahmen eingefasst. Das war seine

Privatwelt, als er Hetty Kelly kennenlernte, seine

erste Liebe, das amerikanische Revuegirl, das er ungestüm

erobern wollte, möglichst gleich in zwei, drei Stunden.

Es blieb im Fall von Hetty Kelly bei einem Flirt, denn sie, die

er unter Bert Coutts’ Yankee-Doodle Girls entdeckt

hatte, war sehr unbestimmt geblieben, zu plötzlich kam ihr alles.

Nicht nur, dass sie erst 15 war, aufschlussreicher

mochte sein, wie auffallend sie seiner Mutter glich, gerade

dem Bild aus früheren Tagen, das er von ihr in sich

bewahrte. Gerade weil diese eine Liebe, seine erste, ein

uneingelöstes Versprechen bleiben sollte, schien

Hetty Kelly das geeignete Objekt seiner Verklärung zu sein.

Dass sie ihn abgewiesen, ihn (um mit Chaplin, dem

verbittert-selbstmitleidigen, zu reden) sitzen gelassen hatte,

liess ihm noch Jahre später anscheinend keine Ruhe.

Nein, seine Hetty, die bald in New York bei ihrer mit einem

Millionär verheirateten Schwester lebte, blieb, aus

welchen Gründen immer, für ihn bis zuletzt unangetastet, eher

stets ein Fantasiegebilde als irgendeine Wirklichkeit.

Immerhin war sie die erste jener Kindfrauen, auf die er es

zeitlebens abgesehen haben sollte, an die er sich in

seiner Art heranzumachen pflegte, romantisch, überstürzt, um

Mitleid heischend und zugleich besitzergreifend. Mochte

er im übrigen protzen, wie sehr er wollte, mochte er die Allüre

des jungen, arrivierten Snobs zur Schau tragen, als hätte

er hinter dem Imponiergehabe eine unbestimmte Ängstlichkeit

zu verbergen, mochte er seine Enttäuschungen in

Bordellbesuchen ertränken und nicht bloss den harten Kerl herauskehren, wenn es um seine Laufbahn und seine

Gage ging, in seiner libidinösen Fixierung auf nymphenhafte

Geschöpfe, die mit ihm den Sündenfall erleben sollten,

blieb er sich sozusagen treu.

Es war vor allem eine Rolle, mit der Chaplin bei

Fred Karno bekannt wurde, und das war die Rolle

des Betrunkenen, der in Mumming Birds eine Music Hall

besuchte, im Frack, mit weisser Binde aus seiner

Loge gestikulierte und in die Vorstellung eingriff, die mit

The Saucy Soubrette, als die Amy Minister vors

Publikum trat, mit Bunco the Magician, The Terrible Turk

und mit dem Quartett der Village Choir Singers,

zu dem Arthur Stanley Jefferson gehörte, über die Bühne

ging. Ein Stück Selbstverulkung also, deftigstes

Theater im Theater, das Karno mit seinem Starkomiker Fred

Kitchen zusammen geschaffen hatte, ein Sketch in drei

Szenen, der sich allerdings bereits seit vier Jahren im Repertoire

hielt, nachdem ihn Karno zunächst mit Billy Reeves in der

Hauptrolle herausgebracht hatte. Irgendwie schien es aber, dass

erst Chaplin dem Betrunkenen, der sich zum Schluss

mit einem Freistilringer anlegte, zu einer Resonanz verhalf,

in der die Doppelbödigkeit der Szene ganz aufbrach

und jede der Unflätigkeiten, mit denen der Betrunkene sich

den Artisten vom Parkett aus widersetzte, in Sturmwellen

des Gelächters unterging. Es war diese umwerfende Rolle, mit

welcher Chaplin in der Folies Bergère auftrat, als Fred

Karno 1909 die Truppe für einen Monat nach Paris schickte.

Auch war es dieses Stück, das Max Linder, der Star der

Filmkomödie bei Pathé, kurz darauf in Max au music hall verfilmte, vermutlich, nachdem er Chaplin in der Rolle des

Betrunkenen gesehen hatte. Und nochmals, im Herbst 1910,

als Chaplin mit Fred Karno’s Company New York erreichte

und erstmals in Amerika gastierte, war es dieses Stück, das seinen Erfolg begründete, nachdem die Tournée mit dem aus London

verordneten The Wow-Wows, einer wortreich-versponnenen

Burleske über Geheimgesellschaften, beinahe gescheitert wäre. Allerdings trug Mumming Birds, die Burlesque Show,

die der Truppe gestattete, ihre Amerikareise auf über ein Jahr

auszudehnen, hier einen anderen, neuen Titel, A Night

in an English Music Hall. Hier wussten die Theaterbesitzer,

was sie ins Haus bekamen: „Always a Hit”, „Always a

Great Big Act”! Auf der Bühne, schrieb 1911 die Winnipeg

Tribune, in der Rolle eines angewidert aus der Wäsche

stierenden Betrunkenen, sehe Chaplin aus, als hatte er mindestens

35 Jahre auf dem Buckel; jede kleinste Regung seines

verwandlungsfähigen Gesichts, und sei es nur das Anheben

einer Augenbraue, habe im Publikum unkontrollierbare

Ausbrüche von Gelächter zur Folge. Es war der Erfolg dieses

einen Stückes, wenn Chaplins Name auf der Tournée

über Chicago in den Westen nach Kalifornien und San Francisco

bald grossgeschrieben am Theatereingang stand. Und

sosehr dies alles mit Music Hall zu tun hatte, so öffnete sich

hier für Chaplin doch die Tür zum Film. Nicht nur, dass

er seinen Bühnenhit in A Night in the Show 1915 selbst verfilmen

sollte, irgendwie hatte zuvor schon der Umstand, wie er

zum Film Zugang fand, mit dieser Rolle des Betrunkenen zu tun.

Denn damals in New York, als A Night in an English

Music Hall im American Theatre gegeben wurde, sass

in einer der Vorstellungen Mack Sennett, bald ein

Grossproduzent von Slapstick Comedies, der Chaplin

nach Los Angeles holen sollte.

Und Amerika? Was hat Amerika Chaplin gebracht?

Zunächst im privaten Bereich, eine Enttäuschung: er hatte Hetty

Kelly, die wieder zu sehen er insgeheim gehofft hatte,

nicht getroffen. Und beruflich? Mit übergrossen Erwartungen

war er aufgebrochen, mit nicht geringer Scheu auch,

der Angst, er könnte nicht genügen. Aber welche Haltung

er auch einnahm, die des Eroberers, der eine Welt

zu gewinnen hatte, die des Eingeschüchterten, der seiner Sache keineswegs sicher war, gerade im schwankenden,

rasch wechselnden Hoch und Tief seiner Gefühle lag eine

der Eigenschaften, die zu kultivieren er sich besonders

ins Zeug legte, erst auf dem Schiff, später in den Hotels und

auf der Eisenbahn. Vielleicht, dass er mit dem Gehabe

des Exzentrikers nur etwas auslebte, was für ihn selbst nicht

zu durchschauen war. Er, der vor den Bühnenkollegen,

unter denen Arthur Stanley Jefferson mitreiste, der spätere

Stan Laurel, bald im elegantesten Anzug aufkreuzte,

herausgeputzt wie ein Dandy, mit Derbyhut, Handschuhen

und Spazierstock, war handkehrum derselbe, der sich

mit Violine und Cello, die er die längste Zeit quer durch den

Kontinent mitschleppte, während Stunden zurückzog,

sich launisch von den anderen absonderte, bald die Haare

nicht schneiden liess und in schäbigster Kleidung

herumlief. Bereits der Unterschied zwischen Bühnenfigur und Privatmann war für Besucher nicht selten verblüffend.

Im Empress Theater von Kansas City, an der letzten Station

ihrer Tournée, soll eine Frau, nachdem sie hinter der

Bühne einen Blick auf den abgeschminkten, wirklichen Chaplin

hatte werfen können, sich entrüstet haben: „Really, it’s

a shame; such a nice-looking young fellow, too.” Was Chaplin

selbst anging, so hatte Amerika gerade erst begonnen,

ihn zu entdecken. Volle Häuser, enthusiastische Kritiken, die

den Star gebührend hervorhoben – „a real comedian”,

„one of the not-too-many funny men”! Mit anderen Worten:

in Amerika war Chaplin kein Unbekannter, kein Niemand

mehr. Die andere Frage war: Hatte er noch Boden unter den

Füssen, hatten sie ihn nicht zu hoch hinaufgetragen?

Zusehr war Chaplin von Grund auf Schauspieler, als dass

er seine seelische Verfassung nicht in einer Rolle hätte

ausdrücken müssen. Denn was ihn stets von neuem zu bewegen schien, während er etwa am Fenster eines Zugsabteils

die Weite des Horizontes absuchte, war die Frage, die ihn eines

Tages mit einem Schaudern erfüllen sollte, wenn er an

den eigenen, schwindelerregenden Aufstieg dachte: Wo lagen

die Grenzen, die dieses Land ihm setzte? Amerika

würde, das begann ihm damals vielleicht zu dämmern, alles

in den Schatten stellen, was er sich erwarten konnte.

Und als er im Gefühl des neugewonnenen Selbstbewusstseins

1912 noch einmal nach Europa zurückkehrte, so gerade

für ein halbes Jahr. Seine Mutter wollte er nicht sehen, regelte

nur mit Sydney, der inzwischen geheiratet hatte, ihre

Überführung in eine private Nervenheilanstalt; erst nachdem

er eine Tournée zu den Kanalinseln und nach Frankreich

hinter sich gebracht hatte, stattete er seiner Mutter einen Besuch

ab und ergriff die erste Gelegenheit, die sich ihm bei Fred

Karno bot, um mit A Night in an English Music Hall und weiteren

Shows im Dezember 1912 nach Amerika zuriickzukehren.

Diese Amerikatournée von 1913, die Ende November erst,

einmal mehr mit letzter Station in Kansas City, zuende gehen

sollte, hatte Chaplin noch nicht einmal zur Hälfte absolviert, als er

von Mack Sennett, dem Direktor der Keystone Company,

das Angebot erhielt, Ford Sterling zu ersetzen, den Komikerstar

der Slapstickfilme, die Sennett produzierte. In ihrem New

Yorker Büro offerierten Kessel und Baumann, die Teilhaber der

Keystone Company, Chaplin 150 Dollar Anfangsgage

die Woche, mehr als das Doppelte dessen, was er bei Fred

Karno in der Music Hall zuletzt verdiente. Und mochte

Chaplin auch mit dem Film noch nicht allzu viel im Sinn haben,

die Unterschrift, die er unter den Vertrag mit Keystone

setzte, liess den Rest seiner Amerikatournee zur Pflichtübung

werden. Immerhin, es war Mitte Dezember geworden,

als Chaplin 1913 die Studios der Keystone Company aufsuchte,

rund fünf Kilometer von Downtown Los Angeles entfernt,

an der Ecke zwischen Glendale Boulevard und einem ansteigenden Weg, der Allessandro Road, gelegen inmitten einer Gegend

von Wohn- und Industriesiedlungen, die erst noch im Entstehen

waren. Und was das Studioareal anging, das Mack Sennett

1912 hier übernommen hatte, um mit einer eigenen Produktion

zu beginnen, so passte es nicht schlecht in diese Gegend.

Hier hatte Sennett, der inzwischen 34 war, eine Formel für die

Filmkomödie entwickelt, die bei den Kinogängern sogleich

auf Zustimmung gestossen war. Die Slapstickfilme, die er drehte, Einakter, die eine Viertelstunde dauerten, waren nicht

zimperlich, mit Zusammenstössen, die von brutaler Komik sein

konnten, stets auf Tempo aus, auf Action, auf Bewegung.

Sennett, der selbst als ziemlich grob gebauter Bursche in seinen

Filmen aufzutreten pflegte, war unter dem Namen Michael

Sinnott in Kanada geboren, ein gelernter Kesselschmied, war in

Burlesque Shows Statist gewesen, bei der Biograph Statist

auf dem Drehgelände. Nicht nur das Handwerkliche, auch die Vorstellung dessen, was Kino tatsächlich sein konnte, hatte

er dort unter D. W. Griffith, diesem ersten, grossen Regisseur,

der seine Melodramen von Film zu Film eindringlicher

gestaltete, mitbekommen.

Dies alles war für Chaplin, der bestenfalls mit vagen Vorstellungen in den Film einstieg, sozusagen Neuland.

Der erste Eindruck hätte zweideutiger nicht sein können. Chaplin

war inzwischen 25, aber er sah, wie Sennett plötzlich

meinte, zu jung aus für die Rollen, die er hier spielen sollte.

Und da er, der die Nummer eins sein sollte, zugleich

der Neuling war, den Sennett für das grosse Geld geködert

hatte, ging es nicht ohne den üblichen, bei Verträgen

dieser Art aufgewirbelten Staub der Missgunst ab. Nicht, dass

er sich hätte fremd vorkommen müssen, die meisten der

Komödianten, die bei Keystone auf der Plattform standen, kamen

aus der Music Hall. Ungewohnt war Chaplin vielmehr die

Arbeit vor der Kamera selbst; den Anfänger verwirrte, dass die

Szenen nicht in ihrer Reihenfolge zu filmen waren, sondern

Drehplatz um Drehplatz, quer durch die Handlung hindurch; nicht zuletzt fühlte er sich überfahren von der Hektik, zu der hier

alles angetrieben wurde. So konnte es nicht verwundern, wenn

er mit Henry Lehrman, dem Regisseur von Making a Living,

seinem ersten Film, gleich hintereinander geriet. Hinzu kam nun allerdings, dass er Lehrman, der ihn nicht einfach aus Neid

zur Schnecke machen konnte, zu wenig entgegenzusetzen hatte,

vor allem nicht, was das wichtigste gewesen wäre, eine Figur,

die auf Anhieb überzeugt hätte. Chaplin erschien als aufgeblasener Geck in hellem Gehrock, mit Zylinderhut, Monokel und

langem, nach unten gezwirbeltem Schnauz – eine fremde Gestalt,

die sich in Making a Living abzappelt als Hochstapler, der

Bilder und Notizen klaut, die ein Reporter beim Verkehrsunfall mit einem Sterbenden gemacht hat. Dies alles, wohlverstanden,

nachdem dieser Halunke sich erst Geld beim Biest von Reporter ausgeborgt und ihm hernach die Verlobte ausgespannt

hatte. Dieser erste Film, Chaplins Debüt von 1914, galt auf dem

Platz, da war man sich bei Keystone einig, als Rohrkrepierer; verkneifen wir es uns also, am Beispiel dieses distinguierten

Schurken, dem alle Mittel recht sind, die Moral der Erfolgreichen

allzu sehr entblösst zu sehen. Zu bizarr war diese Gestalt,

zu englisch im Kostüm, zu bühnenhaft; zu krude der ganze Film,

in welchem Henry Lehrman nicht nur Regie führte, sondern

gleich auch den Reporter spielte, mit dem sich Chaplin zu prügeln

hatte. Seltsam aber wäre es zugegangen, hätte sich bei

Lehrman, als er Sennett das Debakel zu rapportieren hatte,

nicht Schadenfreude in den Ärger eingeschlichen, dies

umso mehr, als Lehrman die Keystone Ende Februar mit Ford

Sterling verlassen wollte, um mit ihm für die Universal

eigene Komödien zu drehen.

Sennett, der nicht die Spur einer Anteilnahme erkennen

liess, musste nach diesem Film zur Überzeugung gelangt

sein, mit Chaplin den falschen Mann engagiert zu haben, ein

Fehlgriff, der seinen schwungvollen Umsatz sehr bald

empfindlich stören konnte. In Amerika war die Keystone, was

Filmkomödien anging, marktbeherrschend; allein für 1913

hatte sie eine Produktionsliste vorzuweisen, die weit über 100 Titel umfasste, eine Zahl, die 1914 um einiges übertroffen

werden sollte, und dies, obwohl Sennett nun mit Zweiaktern

beginnen wollte, mit Komödien also, die eine halbe

Stunde dauern konnten, aber entschieden mehr Zeit zur

Vorbereitung erfordern würden. Und nun also,

gleich zu Beginn solcher Ambitionen, dieser Fehlstart,

diese Missstimmung, diese Unzufriedenheit; dabei

konnte der Unterschied zu dem, was Chaplin bei Fred Karno

in der Music Hall getan hatte, keinesfalls gravierend

sein. Dinge, die er absolut beherrschte, Dinge wie Timing

und Improvisation, waren auch im Film von nicht zu

unterschätzender Bedeutung. Und sein Befremden angesichts

der Verfolgungsjagden, die Mack Sennett zu seinem

Markenzeichen erhob, wirkte wenig überzeugend. Filme hatte

es nicht nur im Kino zu sehen gegeben, auch in der

Music Hall waren sie nicht selten ein Teil des Programms

gewesen, gerade Slapstickfilme zum Beispiel; Chaplin

hätte also bekannt sein müssen, was ihn bei Keystone erwartete.

Was überhaupt das Filmemachen, den Gedanken dazu

anging: so unvertraut konnte er Chaplin nicht sein, hatte er selbst

doch Alf Reeves, Karnos Manager in Amerika, auf die

Möglichkeit angesprochen, einen Kameramann zu engagieren,

um Karnos Bühnenstücke abzufilmen. Warum nun, wo

Chaplin mittendrin stand, diese Entfremdung? Wenn es wirklich

zutraf, dass er nun, in dieser neuen Umgebung, den

Leuten bei Keystone zu verstehen gab, er wolle bei Sennett

nichts als rasch Geld verdienen, persönlich halte er Filme

für minderwertig, so tat er dies, als glaubte er, seinen Abschied

aus der Music Hall rechtfertigen zu müssen, und er tat es

so, als wäre das Angebot, Filme zu machen, in seinem Fall etwas

sehr Ungewöhnliches gewesen. Das aber war es

sicher nicht. Wenn wir bedenken, wie sehr der Film zur alles überschwemmenden Unterhaltung wurde, wie sehr

er Leute brauchte, immer neue Gesichter, so war das Angebot

von Sennett nicht unerwartet gekommen, nicht für den Hauptdarsteller einer Truppe bei Karno. Wie auch immer, nach dem

gescheiterten Debüt liess Sennett den neuen Mann in seinem

Zweifel hängen, und Chaplin suchte selber weiter.

Drei Equipen arbeiteten zu gleicher Zeit im Studio;

eine mit Ford Sterling, dessen Stelle in ein paar Wochen Chaplin einnehmen sollte, eine zweite mit Fatty Arbuckle, dem

wendigen Schwergewicht, und eine dritte mit Mabel Normand,

der unbestrittenen Heroine der Komödienwelt bei

Keystone. Hier, auf der dritten Plattform, war unter den

aufgespannten Musslintüchern, die das Sonnenlicht

verteilen sollten, die Szenerie einer Hotelhalle aufgebaut.

Gedreht wurde Mabel’s Strange Predicament, ein

Durcheinander im Hotel, bei welchem Henry Lehrman die Regie

nicht nur mit Mack Sennett, sondern ebenso mit Mabel

Normand zu teilen schien, die selbst zu inszenieren anfing.

Es war während der Dreharbeiten zu diesem Film,

dass Chaplin zum ersten Mal in der Figur erschien, die seine Berühmtheit begründen sollte, in der Figur mit Schnauz,

Stock und Melone. In diesem, seinem ersten Auftritt kreuzte

er als Betrunkener auf, der in der Hotelhalle telefonieren

will und feststellt, dass er kein Geld bei sich hat. Dann tritt Mabel

mit einem Hund an der Leine in die Hotelhalle. Charlie

verwickelt sich in ihrer Leine, fällt zu Boden und bleibt an einem Spucknapf hängen. Und doch, wie peinlich dieser

Zusammenstoss auch sein mag, Charlie gibt sich verzweifelt

Mühe, sich die Blösse nicht anmerken zu lassen und

an etwas festzuhalten, das er für seine Würde hält. Auf dem

Drehplatz löste dieser erste Auftritt, was gewiss eine

Seltenheit war, unter den Versammelten spontan Gelächter aus.

Und wenn auch die Frage, ob Chaplin diese neue Gestalt

nach durchwachter Nacht, nach reiflicher Überlegung, durch

Planung also geschaffen oder ob er sie im Gegenteil aus

dem Augenblick heraus, durch Zufall und Intuition gefunden hatte,

auch wenn diese Frage sich nie eindeutig klären liess,

so blieb doch die bedeutsame Feststellung, dass die Silhouette

dieses kleinen, heruntergekommenen Kerls mit den

zu weiten Hosen, dem zu engen Veston wie aus einem Wurf

heraus hier nun plötzlich vor uns stand.

Und trotzdem war es nicht etwa so, dass Chaplin

mit diesem Film in seiner neuen, bald sehr populären Figur

erstmals öffentlich zu sehen gewesen wäre. Etwas sehr

Gewitztes, für die Produktionsverhältnisse bei Keystone Typisches

kam dazwischen. Während der Dreharbeiten zu

Mabel’s Strange Predicament entstand kurzerhand ein

anderer, vollkommen improvisierter Streifen, der

schliesslich zwei Tage früher herauskam. Diese äusserst

amüsante Kleinigkeit erschien auf einer Spule mit

Olives and their Oil, einem Dokumentarfilm, und hiess

Kid Auto Races at Venice. Der Film, der keine sechs

Minuten dauerte, war in Los Angeles an der Strandpromenade

von Venice, südlich von Santa Monica, gedreht

worden, während ein authentisches Seifenkistenrennen

für Kinder stattfand.

(...)